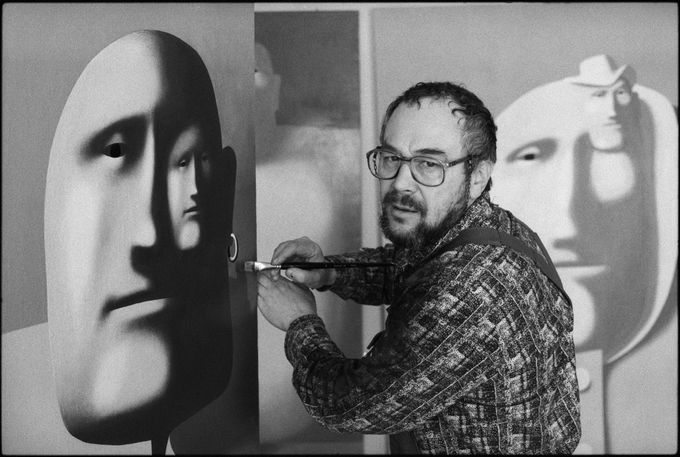

Для фотографов Владимир Сычев уже в 70-е стал легендой, а его работы – вершиной фоторепортажа. Он был в гуще событий, составивших славу русского авангарда второй половины XX века. В эпоху застоя он вел фотолетопись московского нонконформистского движения, в 80-е, уехав за рубеж, стал одним из самых печатаемых фотографов благодаря уникальной точности, злободневности и художественной ценности своих работ.

Спустя тридцать лет Сычев приехал в Москву на открытие персональной экспозиции, состоящей из кадров убогой советской жизни, нонконформистских выставок, фотографий знаменитых художников-шестидесятников и многого другого.

– Владимир, как вы стали фотографом, с чего все началось?

– Началось в 65-м, когда я играл на саксофоне в студенческом театре эстрадных миниатюр при Казанском авиационном институте. Играли американский джаз. Когда мы приехали в Москву на конкурс, председателем жюри которого, кстати, был Райкин, я первый раз в жизни увидел профессиональных фотографов, которые снимали происходящее. Мы победили, а на следующий день пришел фотограф Игорь Агафонов, кажется, из «МК». Он подошел почему-то ко мне, дал газету и фотографии. Меня это все очень заинтриговало.

– Вы были на фотографии с саксофоном?

– И не только. Он еще подарил мне фотографии футболистов, хотя к футболу я равнодушен до сих пор. По возвращении домой я сразу купил фотоаппарат. Жил я в Казани между вокзалом и центральным рынком, и вся жизнь проходила перед окнами моего дома. Поэтому я сразу стал снимать на улице. Никто меня не учил, никто ничего не показывал. В Третьяковке есть фотография 66-го года, сделанная на казанском рынке. Я снимал город, улицу. Почему? Не знаю. Вопросам композиции, формы и другим тонкостям я научился у художников. Можно сказать, что фотографа из меня сделали художники.

– У вас было музыкальное образование?

– Я учился в интернате в Туапсе, окончил музыкальную школу по кларнету, но музыкант я нулевой. Тем не менее играл в студенческом театре, но фотографией увлекся мгновенно, и к концу института уже продал саксофон, купил объективы и знал, что хочу быть только фотографом. По распределению попал на Байконур, два года отработал радиоинженером, и – в Москву.

– Кто из фотографов оказал на вас влияние?

– В 67-м в стране отмечали 50-летие советской власти, везде проходили выставки посвященные этому событию. В Казани фотовыставка называлась «Волга-67». Я сдал на нее фотографии – на мой взгляд, хорошие, но их отвергли. Когда все призы раздали, я подошел к Виктору Резникову, председателю жюри, и показал ему свои фотографии. Он спросил, почему их не было на выставке, я ответил, что не пропустили. Тогда было все просто. Можно было снимать пейзажи, колхозников, обнаженную натуру, но улицу было нельзя. А я снимал только улицу, мне это нравилось. После той выставки я стал общаться с Резниковым, два раза в год ездил к нему в Москву показывать фотографии, отчитывался за шесть месяцев. Он работал в журнале «Советский Союз». Мы с ним встречались у его друга – художника Анатолия Крынского (сейчас он в Нью-Йорке), на Самотечной. Крынский меня познакомил с художником-нонконформистом Валентином Воробьевым, который потом участвовал в бульдозерной выставке. Сейчас он живет в Париже, как и я. А Резников был мой настоящий учитель, он мне помог тем, что сразу меня обнадежил, сказав, что мои фотографии – хорошие, несмотря на то, что никуда не прошли. Мы с ним дружили до моего переезда в Москву в 72-м году, а два года спустя я начал устраивать квартирные выставки непризнанных властью художников, на которые, в основном, приходили иностранцы. Резников принадлежал к той части советской элиты, которая боялась встреч с иностранцами, и он перестал ко мне ходить. Потом я попал во Францию, познакомился там со всеми фотографами, которые сами меня нашли после публикаций. В Москве я был профессиональным фотографом, состоял в легендарном горкоме графиков, где была секция фотохудожников. Горком по своему уставу объединял всех людей, работающих в издательствах, там были даже ретушеры. В советские времена нужно ведь было где-то числиться, чтобы тебя не считали тунеядцем! И те, кого не принимали в Союз художников и Союз журналистов, вступали в горком – не идеологическую, а профсоюзную организацию. Когда состоялась бульдозерная выставка, меня арестовали, я сидел с Сашей Рабиным, его вот уже нет…

– Это сын Оскара Рабина?

– Да, сын Рабина. Я последний из живых, сидевший за бульдозерную выставку. Задержали тогда многих, а судили пятерых – Оскара Рабина, Женю Рухина, Эльскую, Сашу Рабина и меня. Нас двоих, как самых молодых, посадили на 15 суток, остальных отпустили, оштрафовав на 20 рублей. После бульдозерной выставки были мелкие неприятности. Председатель нашего горкома Владимир Ащеулов, который был честный и порядочный человек, вызвал меня в начале 75-го года и при всех сказал: «КГБ дал указание тебя выгнать. Тебя тогда сошлют, как тунеядца, за 101-й километр. Но если ты мне к концу года принесешь печатные работы, я тебя не выгоню. Но свою голову вместо твоей подставлять не буду». Часть людей перестала давать мне работу – заказы на иллюстрации, часть продолжала давать, но не подписывая. Меня спасли несколько людей: Илья Глазунов, Стас Намин и Валерий Дудаков. Последний был главным художником фирмы «Мелодия», я у него оформлял пластинки. У Намина была первая рок-группа, он ходил ко мне на выставки, ничего и никого не боялся – как-никак внук самого Микояна. А Глазунов поставил мою фамилию в книжке, где на обложке был профиль Ивана Грозного, он там топором что-то рубит. Опубликованное я принес в конце года Ащеулову, он сказал, что все в порядке.

– Когда вы уезжали, какую цель преследовали?

– Любопытство. Только! Всем, кто говорит, что уехал по политическим мотивам, я говорю: «Вы врете». Потому что по политическим мотивам люди остаются в стране.

– Когда вы наводите на людей объектив – какой бывает их реакция?

– На своих фотокамерах я заклеиваю все блестящие места. Это не привлекает. Фотоаппарат кажется старым, и люди не обращают внимания. К тому же я наводил всегда мгновенно. Дома тренировался, крутил объектив, потом смотрел – резко, не резко, пробовал много раз – до тех пор, пока во все стороны не получалось резко. Много месяцев ушло на тренировку! Зато потом я выходил и стрелял, как ковбой. Если вы снимаете быстро, люди не понимают, что вы фотографируете. Я взмахиваю аппаратом, нажимаю и иду дальше, не останавливаясь. Подумаешь, что-то там мелькнуло. Я не делаю на улице десять фотографий одного и того же. Но если особо острая ситуация, тогда я останавливаюсь, и мне плевать.

– В 90-е годы вы приезжали в Россию…

– Первые десять лет я был беженец без гражданства и в СССР приезжать не мог. Когда мы с женой уезжали, надо было платить 750 рублей за отказ от советского гражданства, и мы уезжали без документов. По Европе можно было ездить с беженским паспортом без визы, но в Америку нужна была виза. Несмотря на мой беженский документ, американская виза у меня была всегда на пять лет, потому что там знали, что я хороший фотограф. В 80-м году я был самый печатаемый фотограф мира. Paris Match напечатал два номера моих снимков – сорок пять страниц, за ним Stern пятьдесят страниц, Life, Time, все журналы мира, в каждой стране. Итальянский журнал Oggi пять номеров посвятил моим фотографиям, уж страниц я не считал. Проблем с визами не было. Но, несмотря на это, когда я попросил где-то в конце 88-го года визу в Индию, мне отказали. Я им говорю: смотрите, американская виза на пять лет, чего вы боитесь? Американцы не боялись, а индусы испугались, что я у них останусь. Вот такие смешные вещи.

– Что вы видели во время событий 91-93-х годов, когда приезжали в Москву?

– В 93-м в Останкино меня прострелили. Я поехал туда к девяти вечера, а в 9.40 уже лежал в Склифосовского с простреленной ногой. Лежу, шевелю ею, понимаю, что с костью ничего страшного, важные вены не задеты, и говорю: «Доктор, скажите любопытному фотографу, как у вас тут?» А он говорит: «Прошло два с половиной часа, у меня уже 128 трупов и 400 раненых». Это еще до взятия Белого дома, только из Останкино и только в одной больнице. В тот вечер убили пять иностранных фотографов и одного оператора. Здесь мало об этом говорили. А в 91-м было все спокойно, там только эти трое, которые сами на танк полезли – не знаю, зачем.

– В официальных данных говорилось «всего» о 130 жертвах за все дни.

– В 93-м полторы тысячи погибших было в одном Белом доме, потому что стреляли из танков, из пулеметов, изо всего. «Кровь катилася рекой», как там один поэт написал. Меня в ту же ночь погрузили в самолет и увезли вместе с оператором Иваном Скопаном, он чех с французским паспортом. Его пытались спасти, но в самолете он умер. Его напарнику, корреспонденту 1-го французского канала Патрику Бура, повезло. Когда стали стрелять и все упали, пули вошли в оператора, а его чуть-чуть только проскользнуло по руке. Но потом он поехал на войну в Персидском заливе, и его там раздавило американским танком. Такие вот дела бывают.

– Что вы думаете о цифровой фотографии?

– Десять лет назад цифра была плохая, и сравнивать ее с пленкой было нельзя. Но та цифра, которая вышла полгода назад, уже на уровне пленки. У меня сейчас фотоаппарат 20 миллионов пикселей и полный формат. Это не фотоаппарат – компьютер. Посмотрим, что еще придумают.

– А что будет с пленкой? Ее ждет что-то интересное?

– Я снимаю уже больше года на цифру, но у меня еще не проявленных штук 30 пленок лежит, черно-белых. Цифра гораздо удобнее, потому что не надо проявлять, не надо печатать, не надо смотреть, а потом сканировать. Все, что висит здесь и в Третьяковке, напечатано на принтере! Сейчас бумага настолько хорошая, а краски такие долговечные, что трудно отличить от настоящих старых тиражей.

– Ваш архив насчитывает тысячи фотографий. Как вам удалось вывезти его из СССР?

– Иностранцы. На мои выставки каждую неделю ходили по два-три посла. И не только ко мне – к Рабину и другим. Тогда было шесть-семь квартир, таких как моя. Например, у Людмилы Кузнецовой, у Тани Колодзей. Попросил – да и вывезли. И коллекцию мою, включая негативы, точно так же вывезли. На дружеских основах. Это не была коммерция, они за это ничего не брали.

– Вы себя считаете русским или французским художником?

– Я родился в Казани. В пятилетнем возрасте уехал на Кавказ, в деревню, проучился все десять классов в Туапсе. Потом вернулся к матери в Казань, пять лет отучился в институте, потом Средняя Азия два года, потом пять лет Москва, потом Франция. Во Франции я – русский. Мне смешно говорить, что я француз. Но я уехал отсюда – и я уже не русский. Да, есть друзья, художники, которые меня помнят и любят. А моя мечта – жить в Мексике. Там и шуба не нужна. Мне нравится Мексика – и страна, и ее художественная жизнь. Троцкому тоже нравилось! Единственно, там сейчас опасно, людей воруют за выкуп. Воруют крестьянина, у которого сын работает в Америке, привязывают к дереву и держат, пока сын выкуп не привезет. Крестьянина!

– Кто же вас будет выкупать?

– Никто. Меня не надо выкупать. Пусть убивают! Когда ни умирать – все день терять.

источник

Несмываемым позором покрыла себя РПЦ, посадив в тюрьму девочек, пропевших молебен в храме Христа Спасителя. У двоих из них маленькие дети. В московских храмах с благословения патриарха, правящего архиерея Москвы, настоятелями зачитывалось «Обращение к прокурору» с требованием ужесточить наказание этим девочкам. Невольно возникает образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата. В обращении их уже обвиняли не только в оскорблении святынь, а в святотатстве, вандализме и экстремизме. Повторю, что без благословения патриарха никакое обращение не могло быть зачитано. Более того, после службы многие настоятели принуждали прихожан подписывать эту ахинею. После нее девочкам продлили пребывание в тюрьме до 24 июня, с формулировкой, что это обезопасит их от гнева православных.

Несмываемым позором покрыла себя РПЦ, посадив в тюрьму девочек, пропевших молебен в храме Христа Спасителя. У двоих из них маленькие дети. В московских храмах с благословения патриарха, правящего архиерея Москвы, настоятелями зачитывалось «Обращение к прокурору» с требованием ужесточить наказание этим девочкам. Невольно возникает образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата. В обращении их уже обвиняли не только в оскорблении святынь, а в святотатстве, вандализме и экстремизме. Повторю, что без благословения патриарха никакое обращение не могло быть зачитано. Более того, после службы многие настоятели принуждали прихожан подписывать эту ахинею. После нее девочкам продлили пребывание в тюрьме до 24 июня, с формулировкой, что это обезопасит их от гнева православных.