Мягко-бело-нежное

24.02.2010Мягкое на белом.

Нежное на мягком.

Влажное на нежном.

Легкое на влажном.

Мягкое на белом.

Нежное на мягком.

Влажное на нежном.

Легкое на влажном.

Ты родился тогда, тогда же и рос, и теперь вырос в то, что видишь каждое утро в зеркале совсем не в том месте, где вырос.

Когда ты рос, ты многому научился, ты многое знаешь, и многое умеешь.

Ты учился думать, учился не забывать, учился вспоминать, когда нужно.

Сейчас ты пытаешься научиться не думать.

Научиться забыть, и не думать.

Не думать о том, что не было возможности, когда мог, и о том, что уже не можешь сейчас, когда возможность есть.

Хотя кое-что можешь и сейчас.

Но от этого становится еще хуже, потому что можешь, но, видимо, не настолько сильно хочешь, чтобы не ныть о потерянном и невозвратном, а плюнуть, и сделать хотя бы то, что можешь сделать именно сейчас, именно в этот конкретный момент времени, пока ты еще можешь больше, чем будешь в состоянии сделать через пару-тройку лет.

Но ты боишься.

Боишься того, что не получится.

А поэтому лучше не делать совсем, чтобы потом не мучиться от сознания собственной беспомощности.

И тебе лень.

Лень сделать что-то для того, чтобы вернуть хоть часть из того, о чем ты так страдаешь, о чем переживаешь, о чем столько пишешь и говоришь.

Ты пишешь и говоришь, но не делаешь.

Потому что говорить, писать, страдать и переживать легче, чем сделать самое малое движение, самое слабое усилие к тому, чтобы вернуть хоть малую толику из того, о чем так горячо переживаешь.

И вот так поодиночке и будем сидеть по разные стороны часовых поясов и ныть друг другу в потные жилетки.

Не знаю точно как сейчас, какие нынче моды у художников, но раньше, в совке, художник должен был быть, во-первых и главных, непризнанным.

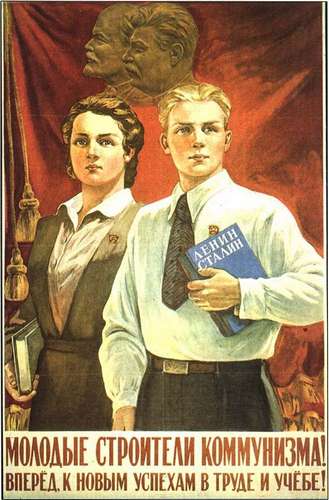

Признанные художники обитали в различных союзах и вынуждены были продавать свою душу, ваяя членов политбюро, картины под названием «Леонид Ильич Брежнев на передовой читает бойцам газету «Правда», «Ленин в сапогах и в Горках» или «Портрет почетной доярки колхоза «Заря восхода» Веры Загоруйко за работой».

Такие маляры художниками не считались и с негодованием отметались всей передовой художественной общественностью.

Так вот, помимо непризнанности настоящий российский художник времен застоя должен был быть непременно гол, как сокол, одет во что попало, но с претензией на стиль, питаться впроголодь и вечно быть подшофе.

Хотя бы подшофе, но лучше, конечно, под мухой.

Совсем хорошо — в хлам.

Но так, чтобы восстав неожиданно из пепла, то есть из хлама, художник порывисто хватал замусоленной рукой с черными ногтями кисть или карандаш, и тут же с затуманенным видениями взором или с горящими вдохновением глазами немедленно начинал в сомнамбулическом трансе творить нетленку на оштукатуренной стене дворницкой или на обоях квартиры друзей или, на худой конец, на случайно подвернувшемся куске картона.

Потом стену или картонку он оставлял в подарок друзьям, в надежде на свою дальнейшую славу и продажу друзьями картонки или стены заезжему буржуйскому ценителю искусства в возмещение им, художником, выпитого и съеденного.

Изредка им, художником, предпринимались вполне осознанные и целенаправленные попытки изобразить красками на холсте что-нибудь эдакое, с целью дальнейшей продажи или с целью сохранения шедевра для потомков.

Но чтобы писать, надо иметь вдохновение, а если его в данный момент нет (что чаще), то надо его вызвать.

Вызывалось же вдохновение обычным для всех людей искусства способом — заливанием за воротник благородных и не очень благородных и вовсе не благородных спиртосодержащих жидкостей.

Вдохновение добытое подобным образом сильное, но скоротечное, поэтому на целую картину его, обычно, не хватало.

Оттого все комнаты и квартиры художников и их друзей были заставлены и завалены подмалевками и начатыми работами с видимыми иногда проблесками гения.

Доделывать начатое было уже скучно, ибо вдохновение прошло, а новое вдохновение приносило новые идеи.

Вот так и жили работники кисти и резца в эпоху исторического материализма.

Когда я был маленьким и учился в школе, как-то в класс пришли дяди с тетями, штуки четыре-пять, и стали нас по одному вызывать к доске, где мы должны были то ли просто что-то спеть, то ли за ними какую-нибудь нотную последовательность повторить, это уже не помню точно.

Словом, выясняли, кто из нас умеет петь и при этом имеет музыкальный слух.

А я вообще петь не любил, соответственно, никогда не пел и потому понятия не имел, умею ли я это делать.

Но всяких праздношатающихся слонов родители от меня отгоняли хворостиной еще с пеленок, поэтому с музыкальным слухом все было в порядке, то есть он был.

Уж что и как у доски им там спел, не помню.

Но думаю, что весь наш класс выдающимися вокальными и музыкальными дарованиями не обладал, ибо никого из нас эти дяди-тети больше не тормошили.

А потом нам как-то случайно сказали, что, оказывается, эти дяди-тети отбирали наших советских робертинов-лоретти для детского хора.

Какой-то тогда был знаменитый детский хор.

То ли просто Большой детский хор, то ли Детский хор радио и телевидения, то ли Большой детский хор Кремлевского дворца съездов.

Ну да не важно это.

Их вечно по телевизору показывали.

Как что-нибудь торжественное вроде дня рождения комсомола или дня пионерии или там, скажем, очередной съезд коммунистической, не к ночи помянута, партии советского союза во главе с товарищем леонидом ильичем брежневым, так сразу на сцену вываливает этот хор и принимается с воодушевлением петь «И ленин всегда впереди» или «Картошка тошка-тошка» или «У власти орлиной орлят миллионы и нами гордится страна».

Ну и прочий вздор.

Никто из обычных детей, я думаю, никогда этого хора не слушал, а слушали его взрослые, потому что взрослым были пофигу орлят миллионы, они просто умилялись, глядя на этих чистеньких, аккуратненьких, причесанных детишек в белых рубашечках, которые не гоняют по дворам, как их собственные дети-внуки, а вдохновенно тянут «Вьется дорога длинная, здравствуй земля целинная» и гимн лимитчиков «От сибирских снегов и днепровских стогов собрались мы в твои общежитья, столица».

И вот, когда узнал, что меня для исполнения таких песен посчитали недостаточно талантливым и голосистым, то сперва разозлился, потом обрадовался, а потом и вовсе забыл об этом.

Своих забот и радостей было предостаточно.

И только много лет спустя, отчего-то вдруг вспомнил об этом и стал думать, что вот взяли бы тогда в этот детский хор имени партии и правительстве, и вышел бы из меня совсем другой человек.

Пел бы в этом хоре, и дедушки-бабушки глядели бы на меня через телевизор и радовались, что я такой положительный мальчик и иду по правильному пути, а не дерусь во дворе с ребятами из пятидесятого дома и не тяну в парке украдкой папироску, выклянченную у добросердечного дяденьки.

А потом стал бы взрослым солидным мужчиной и пел бы уже в другом, в серьезном хоре.

А там, глядишь, и солистом заделался бы.

И продолжал бы петь: «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой» или, к примеру, «Ленин — это весны цветенье».

Или, скажем, «Чтоб дружной работою вашей бригады все были довольны, довольны и рады!».

Ну или там: «От подъездов свет струится, так приветлив и знаком. Вечер вальса состоится в нашем клубе заводском».

А то и того пуще: «Нам такое не встречалось и во сне, чтобы солнце загоралось на сосне, чтобы радость подружилась с мужиком, чтоб у каждого — звезда под потолком».

Ну или и вовсе: «Посылаем привет всем героям труда, чьей работой земля велика и горда, кто навстречу мечте устремился вперёд, кто уже и сейчас в коммунизме живёт.»

Или этот шедевр патриотического романтического реализма: «Когда с вершины завоеванной, глядишь ты, Родина, вперед, твой взгляд, высокий и взволнованный невольно за сердце берет.»

Или как вдохновенно выводил бы я где-нибудь на сцене очередного поселкового Дворца культуры: «Пьём за тех, кто растит наливные хлеба. Пьём за тех, чья светла и завидна судьба, пьём за тех, кто стоит у родных рубежей, кто считает свой труд делом жизни своей. Поднимаем свой тост за здоровье советских людей!»

И вот, когда я додумал до этого места, то отчетливо осознал, как же судьба тогда в школе уберегла меня, какое же счастье мне тогда привалило, что не услышали те дяди и тети в моем голосе ничего вдохновляющего.

Как представил, что всю жизнь пришлось бы петь такую вот ахинею, делая при этом серьезное лицо и заливая глаза то патриотическими порывами, то светлой радостью тяжелого труда хлебороба, то праведным гневом и возмущением в сторону империалистических хищников.

И понял, что спился бы с тоски о напрочь потерянной и насквозь фальшивой жизни.

Причем, спился бы еще в хоре мальчиков.

Подумал об этом, и так мне сразу стало легко и весело, с такой нежностью подумал о своем родном гастрономе, о своих коллегах-грузчиках, об их тяжелой и упорной работе на счастье страны.

И что никому ничего не должен, и на всех положил с прибором, что могу делать что хочу, а не что велят, и что директор магазина приходит ко мне с поклоном и с трешкой на пузырь, а не я к нему.

А дома меня ждут гитары, барабаны, целая стена магнитофонов, пультов, ревербераторов, по блату полученные новые книги, две коробки чудом купленной из под полы ленинградской акварели «Нева» и прочие, греющие душу простого советского грузчика вещи.

В общем, никто заранее не знает, что хорошо, а что плохо, и кому, в итоге, больше повезло.

Вот так я думаю.

«Эту песню не удушишь, не убьешь»

«Загудели, заиграли провода»

Ну да, я свинья.

Вернее, кабан.

И подруга моя тоже свинья порядочная.

Что ж нам теперь из-за этого, утопиться и не жить?

А свинья, между прочим, тоже любви хочет, даже если она — кабан.

Ну рыльце у меня в пушку.

Да и она тоже давно не брилась и эпиляцию не делала.

Ну и что?

Нам, свиньям, и так хорошо.

Голыми мы только на блюде бываем.

А это никакой свинье не нравится, уж можете мне поверить.

Ну нос пятачком, и что?

А вы чего хотели, червонцем или сотенной?

Это у вас все на бабло меряют, у нас, свиней, проще.

Вот у нас хвосты-пружинки классные, а у вас что есть, чтоб похвастаться?

Да ни черта у вас нет, ресницы с ногтями и те накладные, не говоря уже о вымени.

Губки бантиком накачают, глядишь и не поймешь никак — ни кабан ни хрюшка.

В смысле, и не баба и не мужик, а так, тушка среднего рода, очень средних мозгов, не говоря уже о морали сильно ниже среднего.

А у нас, у свиней, все свое, все натуральное, все на виду, ни от кого ничего не прячем.

Вот вы там говорите — нажрался, мол, как свинья.

Это вы нажираетесь, а мы, между прочим, вообще не потребляем.

Тем более водку.

И едим все то же, что и вы, только форсу на себя при этом не наводим и вилочкой элегантно кусочки в рот не кладем.

Вы в желудок свой заглядывали после ужина в ресторане за пять тыщь евро?

Нет?

Ну так я вам скажу, что там фуагра отдельно от осетрины не лежит и вид имеет не тот, какой бы вам хотелось.

У нас, свиней, опять все проще.

Что сытно, то и едим.

Опять же бегаем много, оттого поджарые такие, не то что фермерские хрюшки с брюхом ниже пола, точь в точь, как люди.

Ну ладно, вы там оливье готовьте, чтоб спать в чем было, а мы по своим делам побежали, по любовным.

Чего и вам, людям, желаем, несмотря на то, что вы такие свиньи.

Ни о чем не думать и думать ни о чем — это совершенно разные вещи, вызванные абсолютно противоположными причинами и приводящие к категорически различным последствиям.