Вербализация эпистолярного

28.08.2017Словарного запаса много не бывает.

Трудности могут возникать только с разбором его завалов, гор и терриконов, когда из всего этого дерьма надо выкопать нужное.

Как назло сверху навалена всяческая негодная срань, мелкотравчатый говорок колхозного разлива, олбанский, шпанский, гопницкий и тошнотворная лексика средств массовой информации.

А потом, вот, скажем: одиозный, кандибобер, дидактичный, буколический, сплин, сервильный, гривуазный.

Любой, прочитавший больше пятисот книг, эти слова знает и даже может догадываться об их значении.

Но одно дело — знать, и совсем другое — пользоваться.

Пассивный лексикон, это мертвые слова, распиханные плесневелым грузом где-то по сусекам памяти, и таких слов может быть множество, тысячи.

А в активном лексиконе при этом чуть больше, чем у Эллочки-людоедки, знакомой зато с шикарным словом «гомосексуализм».

Не очень давно наткнулся в компе на файл с перепиской.

Кто кому писал — фиг знает, и даже из контекста не ясно. Почитал.

После пятого-шестого письма уже мог сказать, где мои тексты, а где чужие, а позже и второго автора идентифицировал.

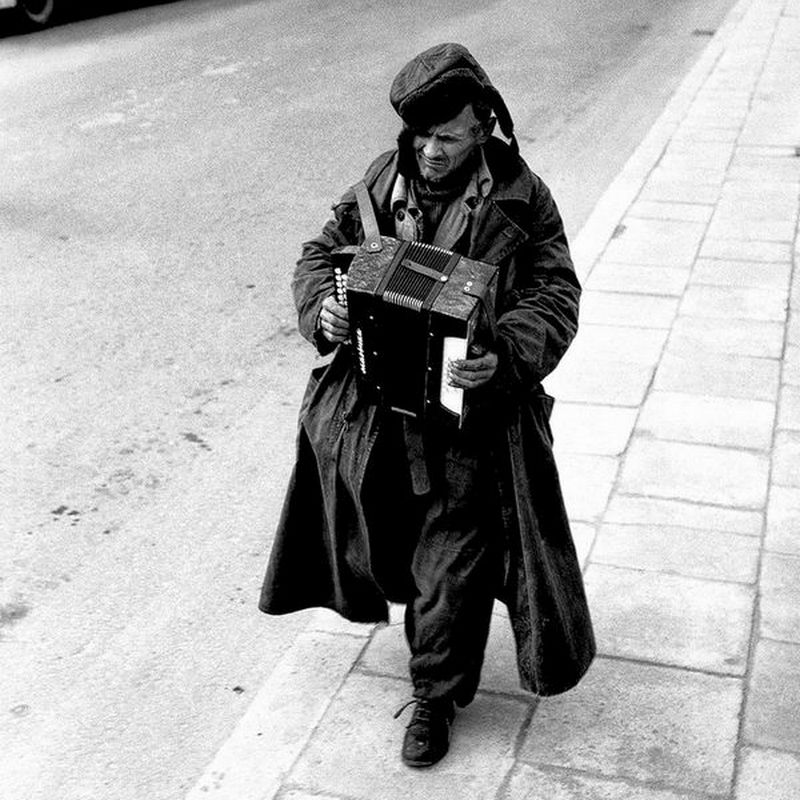

По лексике, по активному эпистолярному запасу, ведь у многих устный и письменный лексикон различается.

У меня, например.

Правда, разговариваю мало. Уж так обстоятельства сложились.

Редко, когда за день пара дюжин слов набирается, и те преимущественно, скабрезного свойства.

А то и вовсе ни одного, поэтому точно сказать, насколько отличается, не могу.

Но, думаю, разница должна быть.

Ее не может не быть.

Хотя бы из соображений экономии времени, нервов и интеллектуальных сил.